Un stakhanoviste. Presque quarante films livrés en douze années au sein de la Nikkatsu, la firme de production japonaise où il débuta sa carrière de réalisateur en 1956 avec “À la santé du port – La victoire est à nous”. Laquelle finira pourtant par le virer, au printemps 1968. Trop iconoclaste, trop incontrôlable, ce Seijun Suzuki — qui progressivement détourne les commandes et les scénarios pour mieux coller à l’effervescence cinématographique des sixties.

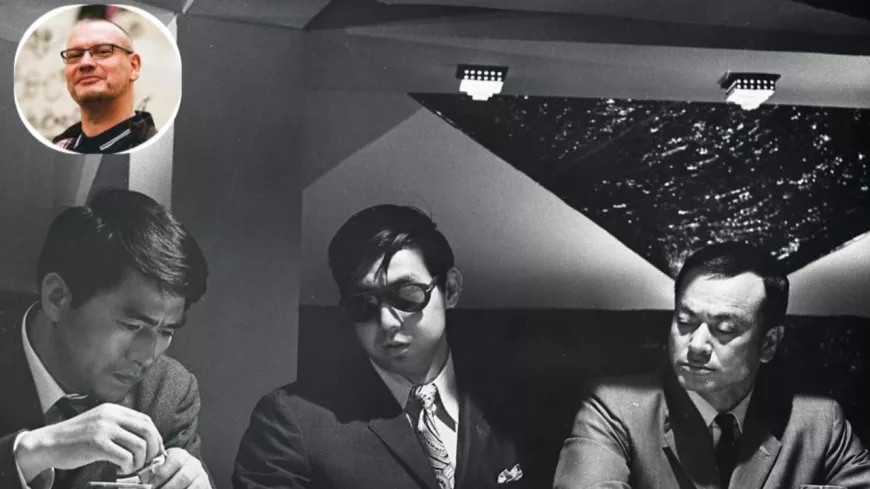

Suzuki va alors toujours plus loin dans le baroque visuel et l’abstraction scénaristique, multiplie les trouvailles visuelles, les idées de cadrages, d’éclairages. Et son ultime chef d’œuvre, “La Marque du tueur” (réalisé en 1967) — inspiré par Jean-Pierre Melville, et qui inspirera lui-même largement le “Ghost Dog” de Jim Jarmush, mais aussi Takeshi Kitano et Quentin Tarantino —, symbolise et son apogée, et son éviction par le patron de la Nikkatsu (maison hôte des principaux films de la vague “roman porno”), Kyusaku Hori, horrifié dit-on par ce film — tourné cette fois en noir et blanc — ne correspondant à aucun critère commercial. Le réalisateur gagnera son procès trois ans plus tard contre son ancien employeur, mais rien ne le ramènera sur le devant de la scène, les plus importants studios japonais s’étant mis d’accord durant plusieurs années pour ne plus faire travailler ce trublion trop avant-gardiste, qui devra se tourner dès lors vers la télévision et la publicité pour vivre.

Une bien triste fin — même si Suzuki réussira à faire d’autres films par la suite, moins remarquables, moins remarqués —, qui laisse pantois au vu de l’influence grandissante qu’aura cet auteur sur le cinéma contemporain, à partir des années 1990 (une rétrospective à Rotterdam, en 1991, lui offrant un nouveau public) et jusqu’à sa mort en février 2017, à l’âge fort respectable de 97 ans.

Le Festival Lumière lui rend hommage avec cette rétrospective couvrant ses meilleures années, de “La Barrière de la chair” (1964) où tel un Kōji Wakamatsu, il transforme le film érotique en tract politique, jusqu’à ce funeste et génial “La Marque du tueur” (1967), couvrant également l’intervalle avec les non moins importants “Histoire d’une prostituée” (1965), “Carmen de Kawachi” (1966) et “Le Vagabond de Tokyo” (1966).

Et méfiez-vous des papillons.

Rétrospective Seijun Suzuki au Festival Lumière

Où ? En diverses salles de cinéma de la métropole

Quand ? Du samedi 11 au dimanche 19 octobre

Combien ? De 5 à 8,5 € ; réserver sa place